縄文時代へレッツゴー!

縄文時代は紀元前1万年から紀元前300年ころまでの間をさします。大体9700年間続いたことになりますね。紀元後になってからようやく今で2005年目ですから、縄文時代はその五倍弱の長さを誇ったわけです。気が遠くなりそうな話ですね…。

なぜ1万年から始まったかというと、気温の低かった時代=氷河期がその頃に終わり、温暖化によって、自然環境が大きく変化して、人々の暮らしもまた新しいものへと移り変わったからです。つまり、そういったニューライフの総体を、私たちは縄文文化、縄文時代と呼んでいるんですね。暖かい気候のもとでは豊かな自然がはぐくまれ、人々の生活のレベルも向上しました。

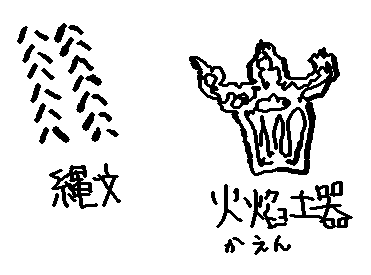

では、そもそも縄文とは何か?この時代のシンボルとされたのが、縄目の文様の土器=「縄文土器」だったわけですが、土器というのは作るのがタイヘンです。こねて形をととのえ、焼成してなどなど、高い技術が求められるのですから、「ここまで文化の質があがっているんだよ~」という、一番分かりやすい目安になりますよね。

土器はともかく、縄文自体はおうちでもカンタンに作れます。縒ってある縄を一本用意し、それをほどいてもう一度縒ります(縒り方は忘れちゃったので、皆さんで適当に)。それを粘土の上でころころ転がせば完成です。他にも色々縄文のつけ方はありますが、学生時代に習ったのはこの方法でした。図の左が完成想像図です(タブレットを使い始めたばかりで、図がホント下手くそですが、ご容赦下さい)。

縄文土器の特徴は、全体的に黒っぽく、厚手で、もろいことが挙げられます。焼成温度もそれほど上げることができず、うすい肌の土器はまだ難しかったのでしょう。ただ、中には図の右のような、複雑怪奇な「火えん土器」というのもあり、相当レベルの高い技師(この場合は芸術家、といった方がピッタリくるような気がします)がいたことをうかがわせます。どういう人がこんな奇想天外な土器をこしらえたのか……想像するのも楽しいですね。

「火えん土器」はともかく、フツーの縄文土器の使い方は、「煮る・炊く・保存」の三つが柱だと思われます。どうやらお酒や塩も作れたそうです。食生活が豊かになって、お母さん大助かりですな~。

次回は縄文時代の衣食住です。