前方後円墳は○○○○の特別会員証?!

今日から古墳時代に入ります。

古墳時代は3世紀中ごろ(年代は特定できていないのですが、「倭の女王が中国の晋に使いを送った」266年の前後くらいではないかと思います)から、7世紀前半(大化の改新の少し前?)までの大体400年間の時代を指します。

もっとも、592年(=6世紀末)に推古天皇が即位し、聖徳太子と蘇我馬子らの政治改革が始まるあたりからは「飛鳥時代」と呼ばれているので、古墳時代の終わりころと飛鳥時代はかなり重なっていることが分かります。

なんかややこしい感じですが、古墳がすがたを消したのが7世紀前半のため、一応そこまでを古墳時代にしているんですね。

ですが、聖徳太子らが出てきて華々しく活躍する頃になると古墳の価値は下落してしまうので、そこからは政治の中心地であった飛鳥の名をとって、「飛鳥時代」として気分も新たにスタートさせた訳です。

和泉元○さんのダブルブッキングを思わせるよーな(私だけ?)割といい加減な時代区分かも…。

まあそれはともかく、「古墳時代って具体的にどこを扱うのかハッキリせい!」ってな感じですよね^ ^;

古墳時代は、古墳のかたちや構造などの変化によって前期・中期・後期に区別されてます。後期はさっき書いた通り、飛鳥時代の影にすっかり隠れてるので、取り上げるのは古墳登場!の前期・古墳大ブーム!!の中期になります。

今日はまず、時代の名前になっている「古墳」とは何か?についてお話していきます。

古墳とは何ぞや?

まず一つめの答えは、

「支配者たちがまつられた巨大な墳墓(=丘状の墓)」になります。

支配者というのは、弥生時代で紹介した首長のことをさしますが、彼らもそれなりにレベルアップしたため、古墳時代では何か強そうでゴージャスっぽい「豪族」という名前に変わっています。(ころころ変わるから、面倒ですねえ)

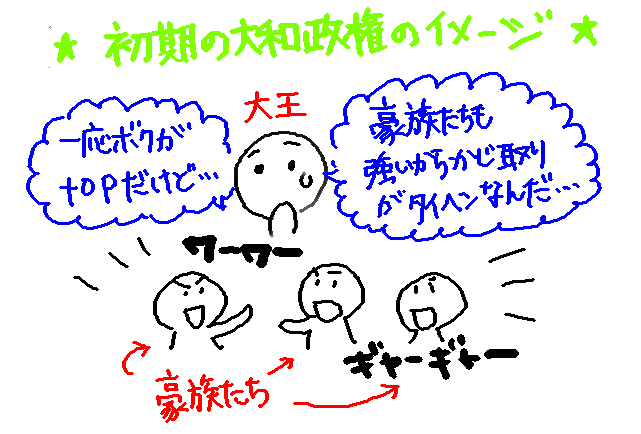

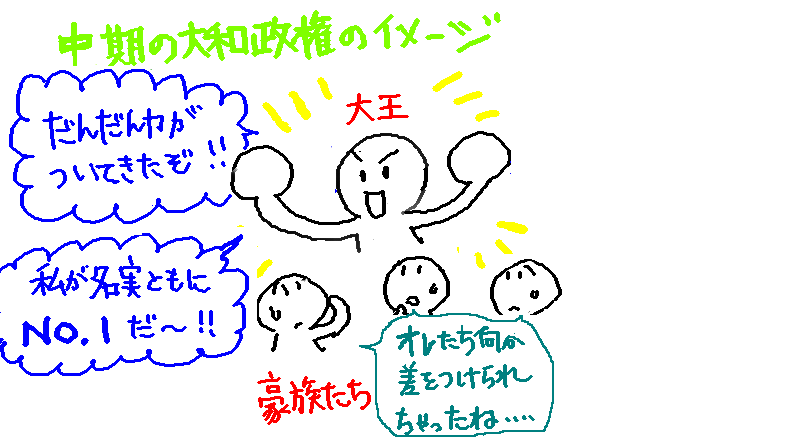

そして古墳時代には、彼らリーダーを仕切る大親分が登場しています。それを「大王(おおきみ)」と呼んでます。この大王こそが、後に「天皇」と称することになった日本のトップリーダーなのです。

なので、ここでの支配者は豪族&大王を指します。大王の方が見栄もあってかでっかい古墳を作ってますが、豪族の中にも負けじと頑張っている人もいました。

大王と豪族の微妙なパワーバランスがうかがわれますね。

二つめの答えは、

「形態・内部構造・副葬品(亡き支配者とともにおさめられた愛用品や宝物)などが、中央から地方まで見事に統一化されている」特徴があげられます。

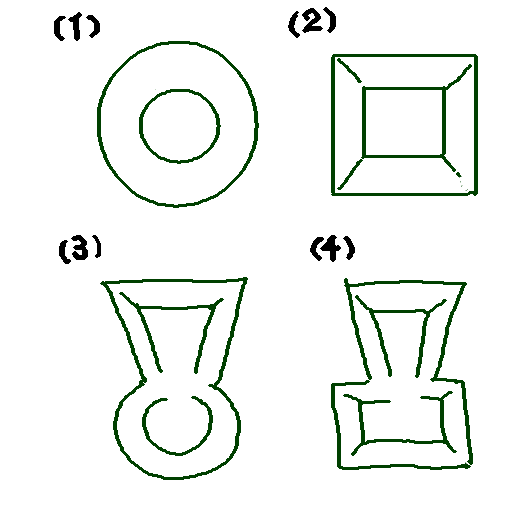

ここでは形態に注意してみましょう。まず下の図を見てください。

おもな古墳の形態を四つ並べてみました。

(1)は円い古墳ということで円墳。カンタンでよいネーミングですね♪

(2)は四角い(方形)古墳ということで方墳。こちらもそのまんまでいいぞ!

では(3)は何でしょうか?生徒に聞いたらちゃんと「ぜんぽーこーえんふん」と答えてくれるのですが、意味はどこかに置き忘れてきてまるで魔法の呪文のようです。

実は円墳、方墳がおぼえられたら(3)と(4)は楽勝!

まず図の上が前、下が後ろとします。

(3)は前が方墳+後ろが円墳=前方後円墳

(4)は前が方墳+後ろも方墳=前方後方墳

と、算数のように足し算すればOKなのです。

もし読んで下さっている方の中で学生さんがいれば、意味を考えながら覚えていけば、少しはラクになると思いますよ~。特に古代史は、後世の人たちが名付け親ですから、けっこう「そのまんま」というパターンも多いんです。

さて、この中で大切なのは前方後円墳です。大規模なものが多いため(大きさランキングでは、なんと1位から44位まで全部この古墳が独占!)、支配者たちの強さが容易に想像できるからです。

ではなぜ支配者たちはそろって前方後円墳を作ったのでしょうか?そこには何らかのつながりがあるのでしょうか?

タイトルがずばりヒントなのですが…それはスミマセン、次回にて。

では、古墳とは何か?最後の答えです。

「亡くなった元支配者へのまつりを行う場でもあり、次の支配者の誕生をアピールするための聖域」という役割ももっていたのです。下の図をご覧ください。

今でこそ木がしげって小さな森にしか見えない古墳ですが、当時はキラキラと太陽に反射する石がしかれ、色々な形の埴輪(土製の人形や家や馬など)が並べられ、さぞきれいで壮観だったのではないか…と思います。

さて、支配者が亡くなると棺におさめられ、後円部に葬られます(次の支配者が、前代のパワーを受け取るためになきがらのそばで一晩あかす…という説もありました。その証拠に、6~7メートルもの長い棺もあったとか。でも私なら怖くて絶対ムリ!)。

そして継承の儀式を前方部で行うわけです。古墳は過去と未来をつなぐ、大事な大事な聖域でありました。

ちなみに、今の前方後円墳も参考までにのせておきます。埼玉県の稲荷山古墳で、くまの仮面をした人はウチのダンナです^ ^:

ちょうど横からの写真です。左が後円部・右が前方部ですね。

では次回は古墳時代前期に入ります。

参考…日本最大の前方後円墳・大仙陵古墳(仁徳天皇陵といわれてます)の築造にかかる経費は古代の作り方にこだわると796億円(!)、最新の工法でも20億円が必要なのだそうです(笠原一男・児玉幸多編『続日本史こぼれ話』より)。

こりゃ、気の遠くなるような財力と権力が必要ですわ…。